Friedhof, auf keinen Fall!

Ein Gespräch mit Costanza Caraffa über die Werte analoger Fotografien und Fotoarchive im (post-)digitalen Zeitalter

Brauchen wir in Anbetracht der Digitalisierung analoge Fotoarchive überhaupt noch? Auf jeden Fall! Costanza Caraffa bricht in dem Interview eine Lanze für das Fotoarchiv und ermutigt dazu, sich mit diesen lebendigen Ökosystemen zu beschäftigen. Frau Dr. Caraffa ist seit 2006 Leiterin der Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz – Max-Planck-Institut. Sie widmete sich mit zahlreichen Publikationen sowie der Organisation mehrerer Tagungen dem Thema des Fotoarchivs und verfasste die Florence Declaration – Empfehlungen zum Erhalt analoger Fotoarchive.

Gernot Mayer: Diese Fotografie aus den Beständen des Bonner Instituts zeigt das plastische Bildnis einer Frau. Die geschlossenen Augen und die naturalistische Wiedergabe der Epidermis sprechen dafür, dass dieses Porträt auf einer Totenmaske basiert. Nun haben Theoretiker*innen das fotografische Verfahren immer wieder mit dem Erstellen eines Abdrucks in Verbindung gebracht, um die besondere Beziehung zwischen Fotografie und fotografierten Gegenstand hervorzuheben. Susan Sontag verglich dieses Verfahren auch ganz konkret mit dem Abnehmen einer Totenmaske. Ähnlich wie eine Totenmaske, verhindert auch die Fotografie das Verschwinden und Vergessen von Flüchtigem. Ist das Fotoarchiv als Ort materialisierter Erinnerung in diesem Sinn gleichsam ein Friedhof?

Costanza Caraffa: Friedhof, auf keinen Fall! Man muss übrigens nicht gleich an Zombies denken, um davon auszugehen, dass Friedhöfe auch Orte des Lebens und nicht nur des Todes sind. Doch Scherz beiseite, ein Fotoarchiv ist keineswegs ein toter Ort, sondern ganz im Gegenteil, ein höchst lebendiger, dynamischer Ort, wo Fotografien über verschiedene Wege landen und hier mit anderen Materialien, mit anderen Archivgütern und Schriftstücken zusammenkommen. Sie kommen hier nicht einfach ins Grab, sondern erfahren im Archiv eine Transformation. Sie werden auf Papierbögen montiert, sie werden inventarisiert, sie bekommen einen Stempel und eine Signatur und werden damit zu einem beglaubigten Arbeitsinstrument der Forschung. Im neuen Kontext der Wissensproduktion befinden sich die Fotografien in ständiger Zirkulation. Sie wandern von einer Schachtel in die andere, manche von ihnen kommt etwa in die Abteilung Cimelia Photographica. Die Entscheidung in welche Schachtel eine Fotografie kommt, basiert auf einem sehr kreativen Prozess. Menschen entscheiden darüber, was auf einer Fotografie zu sehen ist, ob es sich etwa um den David des Verrocchio oder aber um eine Kopie dieses Davids handelt, was Künstliche Intelligenz bis heute nicht leisten kann. Unser Archiv ist per Definition instabil, der Inhalt der Schachteln ist in ständiger Veränderung begriffen. All diese Bewegungen gehören zu der Biografie, zu dem Itinerar eines Foto-Objekts, wobei das Archiv nicht das Ende dieses Weges darstellen muss. Manche Fotografien finden etwa über künstlerische Interventionen zu einem neuen Leben in einem ganz anderen Bereich. Auf keinen Fall kann man sagen, dass im Archiv die Fotografien tot oder auch nur stabil sind. Dokumente werden in einem Archiv schließlich nicht aufbewahrt, sondern produziert und ständig transformiert.

GM: Obwohl es sich hier um ein Beispiel reiner ‚Dokumentarfotografie‘ handelt, bei deren Anfertigung offenbar keine künstlerischen Ansprüche verfolgt wurden, hat diese Fotografie doch eine hohe ästhetische Wirkung. Würden Sie von einem Kunstwerk sprechen?

CC: Ich lehne diese Frage ab, weil sie irreführend ist. Ich will mich mit diesem Begriff ‚Kunstwerk‘ nicht beschäftigen, was nicht heißt, dass ich diesem Objekt die ästhetische Wirkung absprechen möchte. Die ästhetische Qualität ist nur ein Aspekt eines Foto-Objekts, das alle materiellen Spuren, etwa Stempel oder Annotationen, umfasst. Der Wert, den wir einer Fotografie wie dieser verleihen, hat nicht nur etwas damit zu tun, ob es sich um ein ‚Kunstwerk‘ handelt oder nicht. In Anlehnung an Nina Lager Vestberg spreche ich lieber von ‚Archivwert‘ dieser Fotografien.

GM: Tatsächlich unterhalten wir uns gerade über ein Digitalisat, also über ein Abbild des Abbilds. Der fotografische Abzug selbst ist in der Bonner Sammlung auf einem Karton montiert und mit unterschiedlichen Beschriftungen und Stempeln versehen. Jedes dieser Foto-Objekte ist ein Unikat und verfügt als solches über eine gewisse ‚Aura‘, um mit (bzw. gegen) Walter Benjamin zu sprechen. Wie verhält es sich jedoch mit der ganz ‚undinglichen‘ Digitalfotografie? Haben auch Megabytes einen auratischen Wert?

CC: Zunächst möchte ich festhalten, dass ein digitales Surrogat niemals ein gültiger Ersatz für eine analoge Fotografie sein kann. Nicht zuletzt, weil Digitalisate nicht unbedingt beständiger sind, denn die langfristige Aufbewahrung von Digitalisaten ist nach wie vor ein ‚schwarzes Loch‘. Ich gehe schon davon aus, dass digitale Sammlungen einen anderen ästhetischen Wert haben. Ja, es mag einen Verlust der Aura geben, aber es entsteht dafür eine neue Aura.

GM: Sie haben über Tagungen und Publikationen die Aufmerksamkeit auf die lange Zeit marginalisierten Fotoarchive gelenkt und 2009 die „Florence Declaration“ veröffentlicht, die sich für den Erhalt von diesen Sammlungen einsetzt. Hat sich in der Zwischenzeit die Wahrnehmung von analogen Fotoarchiven verändert?

CC: Es hat sich wahnsinnig viel getan! Als ich hier 2006 begonnen habe, gab es kaum kunsthistorische Forschung zur Fotografie abseits der ‚Fine Art Photography‘. Heute gibt es fast jede Woche Veranstaltungen, etwa Tagungen, die sich auf vielfältige Art mit Fotografie beschäftigen. Es hat sich eine internationale Community herausgebildet und es gibt immer mehr Publikationen, Plattformen, aber auch Initiativen, die sich für die Bewahrung analoger Fotosammlungen einsetzen. Die „Florence Declaration“ hat nur einen kleinen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet, aber ich glaube, dass sie nach wie vor hilfreich ist und einige sehr nützliche Sätze enthält. Begonnen hat alles in der Anthropologie, die sich schon früh mit problematischen Bildern aus dem Kontext des Kolonialismus auseinandersetzen musste. Die hier entwickelten Ansätze wurden dann auf andere Disziplinen übertragen, schließlich auch auf die Kunstgeschichte. Wichtig für das Umdenken war aber auch die Digitalisierung, die einen Abstand zu den analogen Fotografien erlaubte und diese zu einem historischen Medium machte. Durch die Digitalisierung wurde also ein Prozess in Gang gesetzt, der die Historizität der analogen Fotografie verdeutlichte und dem Fotoarchiv einen neuen Wert verlieh. Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass in den letzten zwanzig Jahren sehr viele Sammlungen verloren gegangen sind.

GM: Ich beobachte bei Studierenden aktuell ein starkes Interesse an diesem historischen Medium der analogen Fotografie, gerade weil es ihnen fremd ist.

CC: Ich kann mir gut vorstellen, dass die neuen Generationen die analoge Fotografie nicht mehr als etwas Verstaubtes ablehnen, sondern vielmehr von dieser fasziniert sind. Sie müssen sich nicht mehr entscheiden für oder gegen das Analoge oder Digitale. Da wir in einem post-digitalen Zeitalter leben, gibt es nicht mehr diese ideologische Fixierung auf das Digitale. Denn das Digitale ist selbstverständlich geworden, unabdingbar, wir leben schließlich alle im digitalen Habitat.

GM: Inwiefern folgt die von Ihnen geleitete Photothek, deren Bestände ja hauptsächlich auf Italien fokussieren, der transnationalen Ausrichtung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz?

CC: Die Photothek ist stark beeinflusst von der transnationalen Agenda des Kunsthistorischen Instituts, allerdings mehr aus methodischer Sicht, denn was die Akquisitionen betrifft. Der Kontakt mit Forscher*innen, die hier am Institut einen postkolonialen Ansatz verfolgen, ist für uns sehr wichtig, da dieser Ansatz zur Dehierarchisierung neigt. Mit diesem postkolonialen Blick haben wir auch in unserem Archiv die Hierarchien in Frage gestellt. Es geht uns nicht darum tolle Autoren oder tolle Kunstwerke aus dem Archiv zu isolieren und zu musealisieren. Denn für uns ist nicht ein Objekt wertvoller als das andere. Wir verstehen das Archiv als ein Ökosystem, als Ort der Interaktionen. Die Hauptinspirationen zu diesem Ansatz kommen aus der Anthropologie und den Archival Studies. Besonders wichtig für unser Verständnis des Archivs als dynamischer Organismus waren die Beiträge der britischen Anthropologin Elizabeth Edwards und der kanadischen Archiv- und Fotohistorikerin Joan M. Schwartz. Für uns zählen alle Facetten, die das Ökosystem Fotoarchiv prägen: Die Foto-Objekte selbst, ihre Repräsentationsformen, die Schachteln mit ihren Etiketten, das Klassifikationssystem als eine Kulturtechnik, die Archivpraktiken, die Disposition der Regale, die Raumordnung und alle Sedimentationsformen, und zwar gleichwertig auf demokratische Weise. Wichtig ist mir festzuhalten: So ein Archiv ist immer auch politisch!

Weiterführende Literatur:

Caraffa 2009

Costanza Caraffa, Florence Declaration – Empfehlungen zum Erhalt analoger Fotoarchive, 2009

Caraffa 2011

Costanza Caraffa, From ‘photo libraries’ to ‘photo archives’. On the epistemological potential of art-historical photo collections, in: Costanza Caraffa (Hg.), Photo Archives and the Photographic Memory of Art History, Berlin/München 2011, S. 11–44

Caraffa 2011

Costanza Caraffa, "Wenden!" Fotografien in Archiven im Zeitalter ihrer Digitalisierbarkeit: ein Material Turn, in: Rundbrief Fotografie, 71, 2011, S. 8–15

Caraffa/Serena 2015

Costanza Caraffa/Tiziana Serena (Hg.), Photo Archives and the Idea of Nation, Berlin 2015

Caraffa 2019

Costanza Caraffa, Objects of Value: Challenging Conventional Hierarchies in the Photo Archive, in: Photo-Objects. On the Materiality of Photographs and Photo Archives in the Humanities and Sciences, hg. von Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider und Petra Wodtke, Berlin 2019, S. 11–33

Caraffa 2019

Costanza Caraffa, The Photo Archive as Laboratory. Art History, Photography, and Materiality, in: Art Libraries Journal, 44, 1, 2019, S. 37–46

Caraffa 2020

Costanza Caraffa, Photographic Itineraries in Time and Space. Photographs as Material Objects, in: Gil Pasternak (Hg.), Handbook of Photography Studies, London 2020, S. 79–96

Caraffa 2021

Costanza Caraffa, The Photographic Cut and Cutting Practices in Photographic Archives, in: Maria Luisa Catoni/Linda Bertelli (Hg.), Borders Cuts Images (=La Rivista di Engramma, 179), Venedig 2021, S. 65–84

Caraffa 2022 [2023]

Costanza Caraffa, Archival Transformations and the Value of Photographic Objects, in: Život umjetnosti 111.2022, S. 27–47

Die Welt des Monochrom

Ein Gespräch mit Monika Wagner über die monochrome Kunstgeschichte, über Schwarz-weiß und Abstraktion oder über das Studieren ohne Farbe

Die Farbfotografie hat eine interessante Reise in der Kunstgeschichte hingelegt. Einst war sie in der Lehre oder in wissenschaftlichen Publikationen nicht zu finden, sie wurde regelrecht abgelehnt. Heute ist sie aus beiden Bereichen nicht mehr wegzudenken. Prof. Dr. Monika Wagner studierte zunächst Malerei an der Kunstakademie Kassel, dann Kunstgeschichte und beschäftigt sich in Ihrer Publikation Kunstgeschichte in Schwarz-Weiß. Reproduktionstechnik und Methode mit der Ablehnung von Farbreproduktionen in der akademischen Kunstgeschichte. In einem Interview erklärt sie, wie Schwarz-Weiß-Fotografie in der universitären Lehre genutzt wurde und wie der Wandel zur farbigen Reproduktion kam.

Lea Drey: Können Sie erklären, wie es zu einer Ablehnung von Farbreproduktionen kam?

Monika Wagner: Die Reproduktionsgrafik war schwarz-weiß, da gab es nur wenige Ausnahmen. Daran konnte die Fotografie, die zunächst nur schwarz-weiße Abzüge ermöglichte, anknüpfen. Die universitäre Kunstgeschichte baute auf den schwarz-weißen Fotosammlungen der Institute auf, dort haben die Methoden der Kunstgeschichte ihren Ursprung. Schwarz-weiße Fotos haben auch viele Vorteile, so sind z.B. Zeichnung und Gemälde besser miteinander vergleichbar, denn Material und Farbe konnten ausgeblendet werden. Das hatte Einfluss auf Methoden wie Stilvergleich, Ikonographie und Ikonologie.

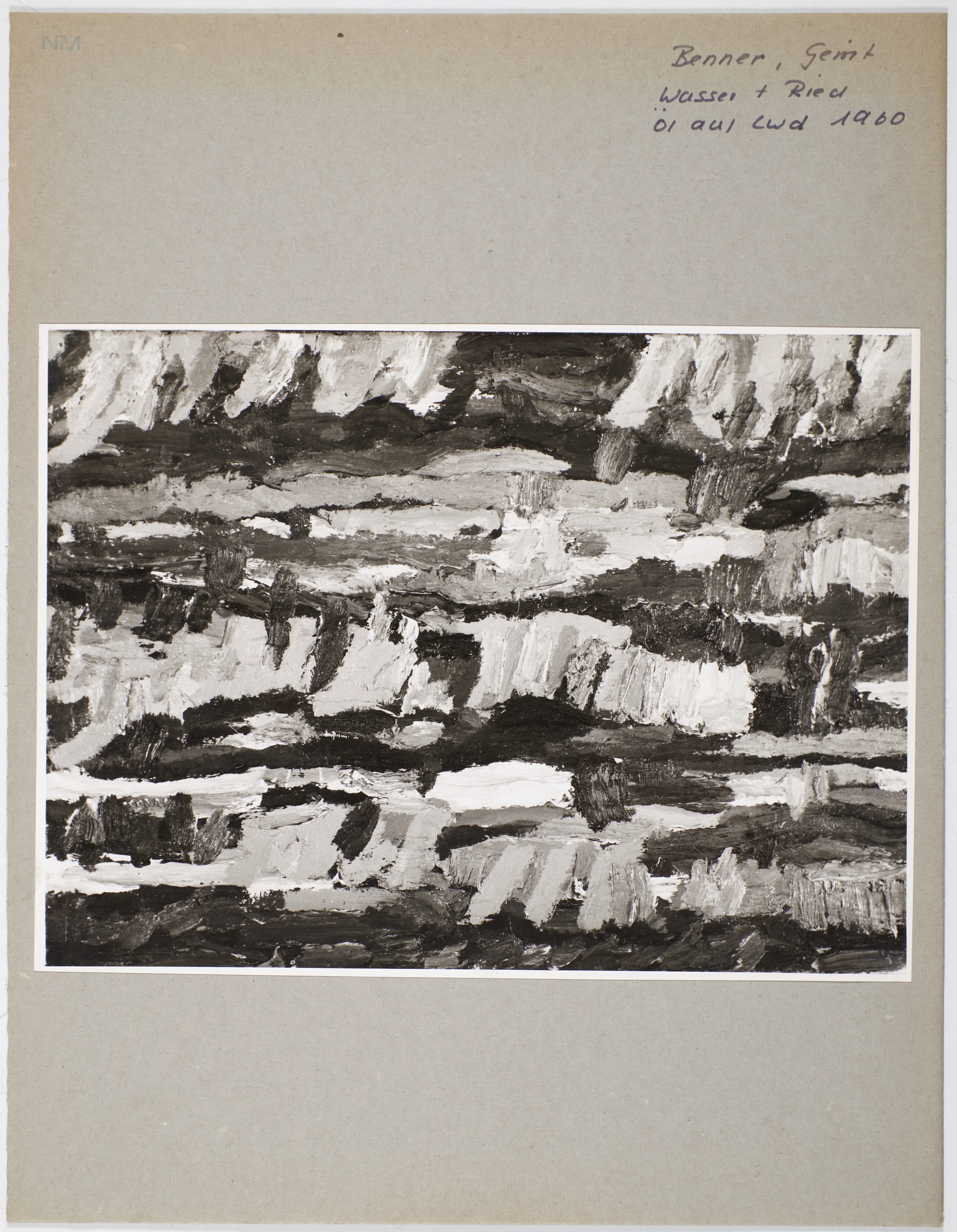

L.D.: Das Beispielfoto zeigt ein Gemälde von Gerrit Benner von 1960. Eine farbliche Fotografie wäre zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen. Warum wurde dieses Bild in schwarz-weiß statt in Farbe fotografiert, welche Gründe könnte es dafür gegeben haben?

M.W.: Um das beantworten zu können, müssen einige Dinge abgeklärt werden, etwa ob man weiß, wann, und durch welche Situation das Foto in die Sammlung gekommen ist. Hat das Institut damals einen eigenen Fotografen gehabt oder ist es etwa über eine Schenkung in das Seminar gekommen. Bei den Instituten, die ich mir genauer angeschaut habe, kam es häufig vor, Schenkungen von Fotos zu bekommen, die aufgezogen und in das Seminar integriert wurden. Einen Einfluss auf den Zustand des Fotos hatte man dann nicht, also auch, ob es farbig oder schwarz-weiß war. Als weiteres müsste geprüft werden, wer überhaupt zeitgenössische Kunst gelehrt hat. Das war in den 60er Jahren noch immer nicht selbstverständlich, denn die Kunst nach 1945 gehörte nicht zum Lehrplan. Schwarz-weiß war noch üblich und reichte scheinbar aus. Ich nehme an, dass in den 60er Jahren auch in Bonn generell nach Reproduktionen aufgenommen wurde, weil man nicht für jedes Objekt in ein Museum gehen konnte, und das passierte, in aller Regel, in schwarz-weiß. Dieses Foto ist qualitativ aber so gut, dass es eher der Eindruck macht, als wurde es nicht nach einer Reproduktion, sondern nach dem Original aufgenommen worden. Daher ist meine Überlegung, ob es vielleicht durch eine Schenkung in das Seminar gekommen sein könnte.

L.D.: Wie wurde mit ungegenständlicher Malerei umgegangen? Kam es unter anderem durch diese Malerei zu einem Wandel zur Farbreproduktion in der Kunstgeschichte?

M.W.: Unter der Bedingung, dass abstrakte Malerei an den Universitäten gelehrt wurde. Nur dann kann das ein Faktor werden. Das fängt erst wirklich nach 1968 an, dass die zeitgenössische Kunst zu einem Thema der akademischen Lehre wird. Die abstrakte Kunst hat einen Schub in der Farbreproduktion gebracht, aber die ist nicht in der Lehre vorhanden gewesen, sondern erst in dem Maße, wie zeitgenössische Kunst überhaupt in die Lehre hereinkommt. Wenn man sich anschaut, wer, wann, wo begonnen hat zeitgenössische Kunst überhaupt in der Lehre zu vertreten, dann werden Sie feststellen, das sind in der Regel Privatdozenten und Personen mit Lehraufträgen. Das heißt Personen, die keine feste Position an den Seminaren hatten, daher war es ein sehr verzögerter Prozess bis Farbaufnahmen auch wirklich im akademischen Kunstbetrieb eine große Rolle spielen. Aber die abstrakte Kunst hat da ihren Beitrag geleistet.

L.D.: Wie waren Ihre eigenen Erfahrungen im Studium?

M.W.: In meinem ersten Leben war ich an der Kunstakademie und habe Malerei studiert. Erst später habe ich mit der Kunstgeschichte angefangen, ich habe 1970 begonnen und das war der totale Schocker. In der Akademie hatte ich natürlich nur mit zeitgenössischer Kunst zu tun und auch mit der Herstellung, den Farben, der Produktion. An der Universität gab es dann so gut wie keine Farbdias. Ich habe an einem Tizian Seminar teilgenommen, das ist mir unvergesslich. In dem ganzen Seminar gab es niemals eine Farbabbildung. Wir sind dann auf eine Exkursion nach Venedig gefahren und wir sind alle reihenweise aus den Wolken gefallen, als wir in der Frari Kirche die Assunta gesehen haben. Das Rot von Tizian ist mir unvergesslich, wie allen anderen auch. Wir haben erst auf Exkursionen die Farbdimension kennengelernt. Es hat noch einige Zeit gedauert bis Farbdias massenweise hergestellt wurden, aber es gab in den 70er Jahren die große Veränderung, das muss man so sagen.

L.D.: Sie haben sich, neben der schwarz-weiß-Reproduktion, mit Material und Materialästhetik auseinandergesetzt. Wurde das Gemälde von Gerrit Benner möglicherweise absichtlich in einem so hochwertigen schwarz-weiß-Foto gezeigt, da so die Materialität deutlich in den Vordergrund tritt?

M.W.: Das finde ich eine sinnvolle Überlegung. Man kann durch die Art der Beleuchtung die Taktilität der Farbe betonen und damit auch den Farbauftrag vermitteln. Andererseits ist die fotografische Reproduktion begrenzt in dem, was sie kommunizieren kann. Materialfragen wie: "Handelt es sich um einen Pappeträger oder einen Leinwandträger?", oder "Ist es Acrylfarbe oder Ölfarbe?", können Sie auf dieser Grundlage nicht hundertprozentig entscheiden. Aber ich würde sagen, wenn schon keine Farbe genutzt wird, dann muss wenigstens die Taktilität der Farbe und des Farbstrichs herausgebildet werden. Man bräuchte dann aber, um es originalannähernd zu vermitteln, zwei Ebenen: einmal die farbige und einmal die schwarz-weiße, die diese Oberfläche, das Haptische in den Vordergrund stellt. Das wird, wenn es stark farbig ist, reduziert.

L.D.: Um also näher auf das Material eingehen zu können, ist neben dem schwarz-weiß-Foto auch eine farbige Fotografie notwendig?

M.W.: Genau. Das hat Alois Riegl auch schon in einem Aufsatz thematisiert. Er hat einen kunstgewerblichen Gegenstand mit zwei verschiedenen Techniken aufnehmen lassen und beschreibt, wie er eine Stickerei seitlich beleuchtet hat, damit auch die Oberfläche genauer zu sehen ist. Es kann sein, dass zwei Ebenen gebraucht werden, zwei Reproduktionsverfahren oder Aufnahmetechniken, um Unterschiedliches herauszufiltern, was man am Original simultan sieht.

Weiterführende Literatur:

Wagner 2022

Monika Wagner, Kunstgeschichte in Schwarz-Weiss. Reproduktionstechnik und Methode, Göttingen 2022

Wagner 2015

Monika Wagner, Kunstgeschichte in Schwarz-Weiß. Visuelle Argumente bei Panofsky und Warburg, in: Helmut Lethen/Monika Wagner (Hg.), Schwarz-Weiß als Evidenz, Frankfurt/New York, 2015, S. 126-144

Wagner 2001

Monika Wagner, Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte der Moderne, München 2001

Nicht durch Fotografie schauen

Ein Gespräch mit Franziska Lampe über das historische Bildarchiv des Bruckmann Verlags in München

Die Übernahme des historischen Bildarchivs des Bruckmann Verlags durch das Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI), beschreibt Franziska Lampe in unserem Gespräch als „riesiges Glück“. Sie ist am ZI in München als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und forscht an Projekten zum Bruckmann Verlag. Das Bildarchiv Bruckmann umfasst um die 150.000 Medieneinheiten aus den 1870er bis in die 1990er Jahre. Der Verlag legte „Klassiker“ der Kunstgeschichte auf und bestimmt damit auch den Kanon. Besonders beliebt waren um 1900 Reproduktionen von Rubens oder nach Werken der italienischen Renaissance, aber auch zeitgenössische Künstler wurden erfolgreich verlegt – wie etwa Arnold Böcklin. Gegründet wurde der Verlag für Kunst und Wissenschaft 1858 von Friedrich Bruckmann. Der fotografische Quellenbestand galt jahrelang als verschollen, wurde 2016 dem ZI übergeben und steht nun der Forschung zur Verfügung. In unserem Gespräch über Kunstreproduktionen, gewährt uns Franziska Lampe einen Einblick in die Tätigkeiten des Verlags und widmet sich der Frage, nach der Einordnung des analogen Bildarchivs in die Zeiten der Digitalisierung.

Alexandra Bobylev: Das Werk „Löwenjagd“ von Peter Paul Rubens ist in beiden Archiven – der Fotosammlung des Kunsthistorischen Instituts Bonn und im Bruckmann-Archiv im ZI München – als Abzug bzw. als Negativ zu finden. Was ist das Besondere dieser fotografischen Reproduktion?

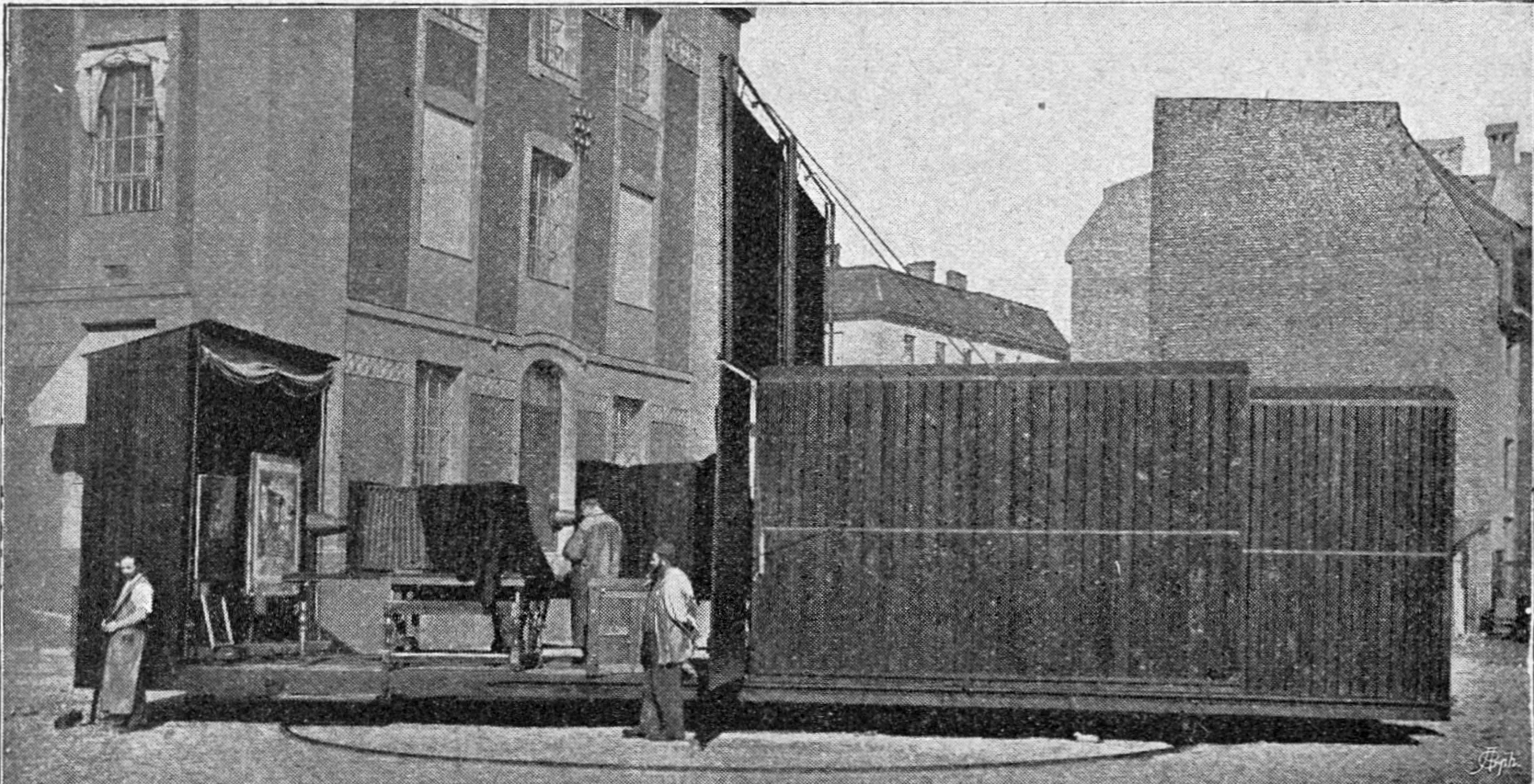

Franziska Lampe: Die im Archiv erhaltenen Fotografien enthalten wichtige Informationen, die auf den verkauften, finalen Reproduktionen von Kunstwerken, die sich etwa in Lehrsammlungen finden, nicht mehr oder nur selten zu sehen sind. Das Besondere an der fotografischen Aufnahme des großformatigen Rubens-Gemäldes aus der Alten Pinakothek in München ist, dass die Aufnahmesituationen der Reproduktion im Hintergrund sichtbar bleibt – Informationen, die in der Regel in den Retusche-Ateliers bei der Freistellung der Kunstwerke entfernt wurden. Hier ist etwa zu erkennen, dass das Werk im Freien aufgenommen wurde – an den Rändern ist die Außenarchitektur der Alten Pinakothek zu erkennen. Für die Reproduktion von Gemälde war um 1900 noch das direkte Sonnenlicht nötig, weshalb große, farbige Gemälde meist draußen auf mobilen Ateliers, auf sogenannten Drehscheiben, aufgenommen wurden, mit denen der ideale Lichtwinkel abgepasst werden konnte. Auf Grund der dafür notwendigen guten Wetterverhältnisse, fanden die Aufnahmen meist nur in den Sonnenmonaten statt. Alle großen Anstalten dieser Zeit, waren mit solchen mobilen Ateliers ausgestattet. Die Aufnahme der Gemälde war mit viel Arbeit und Aufwand verbunden, da die kostbaren Werke meist aus den Rahmen entnommen und aus den Ausstellungsräumen hin ins Freie zu den Ateliers gebracht werden mussten.

A. B.: Warum waren Nachbearbeitungen in den Retusche-Ateliers notwendig?

F. L.: Bevor eine Reproduktion eines Werkes in Umlauf kam, wurde das Negativ beschnitten und retuschiert – beispielsweise mit Bleistiftretuschen ausgebessert. Bestimmte Retuschearbeiten waren schlicht notwendig, um technisch-chemische Defizite des Aufnahmematerials auszugleichen, z.B. bei der Übersetzung von Farbe in Graustufen, um dem Originalzustand so nah wie möglich zu kommen. Einige Gemälde wurden samt Bilderrahmen aufgenommen, da es teilweise nicht möglich war, diesen zu entfernen. Der Nachteil hierbei ist etwa der Schattenwurf auf das Gemälde, welcher im Nachhinein ebenfalls wegretuschiert werden musste.

A. B.: Zwischen 1895 und 1913 führte der Verlag in 40 europäischen Sammlungen Fotokampagnen durch und stellte dabei um die 7.000 Reproduktionen von Gemälden her. Welche Funktionen hatten die Reproduktionen und gab es dafür eine Zielgruppe?

F. L.: Die Reproduktion von Kunstwerken hatte viele verschiedene Funktionen – für Wissenschaft, Museen, Kunsthandel, aber auch ganz besonders für den privaten Gebrauch. Der beginnende Tourismus und die damit verbundenen Reisen zu den großen Werken der Kunstgeschichte waren für die Mehrheit nur selten erschwinglich, weshalb man sich die Kunstwerke aus aller Welt in Form von Reproduktionen ins eigene Wohnzimmer hängen konnte – oder sie als Souvenir von den Reisen mitbringen konnte. Diese Popularisierung der Kunst trug enorm zum Erfolg der Reproduktionsanstalten bei. Die Kunden konnten bei Bestellung die Massenware individuell gestalten: z.B. bei der Größe des Abzugs, der Drucktechnik, beim Rahmen oder der Tonung. In der Regel handelte es sich um eine monochrome Tonung, bei der zwischen blauen, grünen oder roten Pigmenten gewählt werden konnte.

A. B.: Mir stellt sich die Frage, welchen Platz das analoge Bildarchiv im digitalen Zeitalter einnehmen kann. Was sind bei Digitalisierung die Vorteile und Herausforderungen?

F. L.: Digitalisierung ist eine unerlässliche Notwendigkeit, mit der ganz verschiedene Aufgaben verbunden sind. Um nur zwei zu nennen: Sicherung des Bestandes durch digitale Bilder und Daten oder Verfügbarkeit – unabhängig von Ort und Zeit. Durch die verknüpften Metadaten ist ein digitaler Bestand im Gegensatz zum analogen Archiv auch ganz anders durchsuchbar, was andere Methoden zur Erforschung zulässt. Wir schauen in unserer täglichen Arbeit als Kunsthistoriker:innen auf unsere Forschungsgegenstände vermutlich zu 99 Prozent durch Reproduktionen, aber reflektieren das nicht unbedingt. Ein weiterer – aber vermeintlicher – Vorteil, der oft mit der Digitalisierung verknüpft wird, ist, dass sich damit das virulente Platz-Problem in Archiven lösen ließe. Aber es ist problematisch, wenn – einmal digitalisiert – viele Bestände in Außen-Lagern und Magazinen verwahrt werden und nicht mehr ohne weiteres verfügbar sind. Mit jeder Forscher:innengeneration ändern sich die Blicke und Fragen, Antworten darauf findet man in vielen Fällen dann nur am Original, das daher zugänglich bleiben sollte.

A. B.: Werden analoge Bildarchive überflüssig, oder wie sieht dahingehend die Zukunft aus?

F. L.: Analoges und digitales Bildarchiv bedingen sich gegenseitig, sind aber zwei eigenständige Bereiche. Gerade bei so einem umfangreichen Bildarchiv wie das des Bruckmann Verlags, gäbe es viele Informationen, die sich – gerade in Hinblick auf der Materialität der Foto-Objekte oder die historische Archiv(un-)ordnung, die für die Forschung extrem wichtig sind – nicht ohne weiteres digitalisieren lassen. Davon abgesehen sind historische Fotografien ein schützenswertes Kulturgut. Jede Fotografie hat ihre jeweiligen Eigenheiten, was für die Digitalisierung eine Herausforderung darstellen kann. Insbesondere Retuschen sind schwierig zu digitalisieren, man muss sie im Streiflicht aufnehmen, damit die materiellen Strukturen des Foto-Objektes überhaupt erkannt werden. Digitalisierung ist also auch immer eine Frage von Geld und Aufwand. Es ist wichtig, dass die Bilder, mit denen wir uns als Forscherinnen tagtäglich auseinandersetzen, die von kunsthistorischen Instituten weltweit digitalisiert werden, ohne Schranken in guter Qualität verfügbar sind – im Open Access und durch kluge Verknüpfung mit Metadaten. Die Geschichte der Reproduktionsfotografie ist bislang immer noch unterschätzt; an diesen Objekten lassen sich jedoch die engen Verbindungen zwischen Kunstgeschichte, fotografischem Handwerk und allgemein der Fotogeschichte rekonstruieren, die nicht immer dem gängigen Narrativ entspricht.

Weiterführende Literatur:

Lampe 2022

Franziska Lampe, Activate the archive: Photographic art reproductions from the Bruckmann Verlag and their potential digital futures, in: Journal of Art Historiography 27 (2022), S. 1–11

Lampe 2022

Franziska Lampe, Das Bildarchiv des Bruckmann Verlags. Eine neue Ressource am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, in: Rundbrief Fotografie 29 (2022), S. 8–17

*Am ZI in München wird aktuell ein Forschungsprojekt zum historischen Bildarchiv des Münchner Bruckmann Verlags durchgeführt, gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung. Die Foto-Objekte dieser einzigartigen Sammlung sind größtenteils annotiert und retuschiert und legen damit Zeugnis über ihren Herstellungsprozess sowie Gebrauch ab. Im Zuge des Verkaufs des geschichtsträchtigen Bruckmann-Areals an der Münchner Nymphenburger Straße wurden die ehemaligen Firmengebäude 2016 geräumt und das als verschollen gegoltene Firmenarchiv kam zu Tage. Diesem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass die Existenz dieser einzigartigen Sammlung überhaupt bekannt wurde und nun erstmals der Forschung zur Verfügung steht, da das historische Archiv dem ZI übergeben wurde. Das Archiv-Material umfasst Bildmaterial von einer Zeitspanne von über 100 Jahren vielfältiger wie, besonders in der NS-Zeit, problematischer Verlagsgeschichte. Mit einem Blick hinter die Kulissen der engen Verzahnung von Kunstgeschichte, Technikgeschichte und Fotografie setzt sich das Projekt des ZI mit der historischen Bildproduktion und der Geschichte des Verlages auseinander.

Fotografische Reisen durch Kunst und Geschichte

Ein Gespräch mit Oliver Kessler über die Welt der asiatischen und islamischen Kunst

Im Interview zeigt Oliver Kessler, wie Fotografie als Schlüssel zur Erkundung vergangener Epochen und kultureller Schätze dienen kann. Er erzählt von den Herausforderungen kolonialer Blickwinkel bis zu innovativen Ansätzen im digitalen Zeitalter. Oliver Kessler M.A. ist seit 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Orient- und Asienwissenschaften an der Universität Bonn. Von 1994 bis 2005 war er u. a. als örtlicher Grabungsleiter an maßgeblicher Stelle an den Ausgrabungen der Universität in der antiken Hafenstadt Godavaya (Godapavata Pattana, Sri Lanka) beteiligt. Seit 2023 ist er zudem an den archäologischen Ausgrabungen der Abteilung für Islamische Archäologie, Institut für Orient- und Asienwissenschaften in Beit Loya, Israel, beteiligt und bekleidet dort die Position des stellvertretenden Schnittleiters. Seine Forschungs- und Lehr Aktivitäten konzentrieren sich unter anderem auf die Archäologie, Geschichte und Kunstgeschichte Sri Lankas.

Yasaman Kolahchi: Inwiefern spielen Fotografien eine entscheidende Rolle in der Forschung zur islamischen und asiatischen Kunstgeschichte und wie haben sich ihre Funktionen im Laufe der Zeit verändert?

Oliver Kessler: Zwischen der europäischen, asiatischen und islamischen Kunstgeschichte, würde ich sagen, gibt es keine so großen Unterschiede, denn in Deutschland hat sich jedenfalls die asiatische und islamische Kunstgeschichte teilweise aus der europäischen Kunstgeschichte entwickelt. Hier in Bonn war das definitiv der Fall, und der Gründer unserer Abteilung, Heinrich Lützeler, war ursprünglich am Kunsthistorischen Institut in Bonn tätig. Er arbeitete über Ästhetik, promovierte und habilitierte sich im Grenzgebiet zwischen Philosophie und Kunstgeschichte. Aufgrund seiner regimekritischen Haltung wurde er von der Universität entfernt, erhielt ein Redeverbot und durfte ab 1940 nicht mehr lehren. Er war zunehmenden Schikanen durch die Nationalsozialisten ausgesetzt und wird historisch der sog. „inneren Emigration“ und dem "akademischen Widerstand" zugerechnet. Über seinen Hörer Willi Graf bestand auch ein Kontakt zum Kreis der Weißen Rose in München. In dieser Zeit entwickelte er seine Idee einer Weltkunstgeschichte, die heute auch als globale Kunstgeschichte bzw. „Global Art History“ bekannt ist und die Forschung in vielerlei Hinsicht bewegt hat. In Bonn wurde das Fach durch Heinrich Lützeler etabliert, der im Jahr 1967 erneut zum Dekan ernannt wurde. Lützeler wollte seine in der Zeit der Verfolgung durch das NS-Regime entwickelte Idee einer Weltkunstgeschichte weiterverfolgen und gründete dazu mit Unterstützung der Universität „die Forschungsstelle für Orientalische Kunstgeschichte“.

Die Frage, welche Rolle die Fotografie in der islamischen und asiatischen Kunstgeschichte spielt, lässt sich nicht so einfach beantworten. Einerseits gibt keine entscheidenden Unterschiede zur europäischen Kunstgeschichte, da sie ähnliche Wurzeln hat. Die Biografie von Lützeler ist insofern keine Ausnahme, denn auch andere Personen, die zu seiner Zeit asiatische Kunstgeschichte in Deutschland betrieben, kamen zunächst oft aus dem Bereich der europäischen Kunstgeschichtsforschung. Ebenso vertreten sind allerdings andere Disziplinen wie beispielsweise die Vor- und Frühgeschichte, die Vorderasiatische Archäologie, die Ethnologie, die Orientalistik, Sinologie, Japanologie oder Indologie. Diese Fächer hatten ihre eigene Forschungstradition auch im Umgang mit Fotografien und diese haben dann ebenso Eingang in die Forschung zur asiatischen und islamischen Kunstgeschichte gefunden. Die Fotografie spielt in der asiatischen und islamischen Kunstgeschichte allerdings vielleicht eine größere Rolle im Kontext der Forschung zum Kolonialismus. Die Darstellungen, die das „koloniale Auge“ durch die Kamera widerspiegeln, wären ein solches Thema. Das betrifft Architektur und Kunstwerke ebenso wie Menschen und Landschaften.

Y. K.: Können Sie Beispiele für spezifische Herausforderungen oder Chancen nennen, die mit der Verwendung von Fotografien in der Erforschung von Kunstwerken und Architektur in islamischen und asiatischen Kontexten verbunden sind?

O. K.: Das betrifft beispielsweise auch wieder Fotografie im kolonialen Kontext, weil dieser Aspekt bezüglich der Fotografie in Asien im 19. und 20. Jahrhundert immer berücksichtigt werden muss. Das ist unter bestimmten Gesichtspunkten sicher auch eine Herausforderung. Aber das gilt sicher nicht nur für diesen Aspekt.

Chancen bestehen sicher in den vielen zusätzlichen (Informations-)Ebenen einer jeden Fotografie, die stets über das eigentliche, fotografierte Kunstwerk hinausgehen. Ob dies bei der Erforschung von Kunstwerken und Architektur in islamischen und asiatischen Kontexten noch einmal in besonderem Maße der Fall ist, bzw. worin hier möglicherweise Spezifika bestehen, wäre sicher eine interessante Frage, der weiter nachgegangen werden könnte. Denn was ich immer wieder festgestellt habe, wenn ich mich mit der früheren Fotografie beschäftigt habe – mein Spezialgebiet ist Sri Lanka, also das alte Ceylon –, ist, dass es sehr früh Fotostudios gab, die bereits in der Pionierzeit der Fotografie unabhängig von direktem europäischem Einfluss gearbeitet haben. Natürlich waren viele Kunden dieser Studios im kolonialen Kontext verortet, aber die Fotografen und ihre Studios etablierten sich praktisch zeitgleich mit der frühen Fotografie in Europa und anderen Teilen der Welt. Daher ist es auch schwer, von einem spezifischen Blick zu sprechen, wie dies beispielsweise Ausstellung nahelegen, die sich mit dem "kolonialen Auge" beschäftigen. Jedenfalls gibt es da viele Schichten und man darf es sich nicht zu einfach machen, weil diese Studios, um beim Beispiel Ceylon zu bleiben, eine ganz eigene Art der Fotografie entwickelt haben, die unter Umständen sehr autonom und unabhängig von europäischen Ideen sein kann. Als Archäologe bin ich kein Spezialist für Fotografie, aber dies ist zumindest mein Eindruck nach der Durchsicht faszinierender Bildarchive über viele Jahre.

Y. K.: Wie haben sich Fotografien als Medium entwickelt, um kulturelle und künstlerische Aspekte der islamischen und asiatischen Kunstgeschichte zu dokumentieren, insbesondere im Vergleich zwischen dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart?

O.K. : Praktisch mit der Erfindung der Fotografie entstehen auch in Asien Studios, zum Beispiel in Sri Lanka, dem ehemaligen Ceylon. Die Studios haben sich vor allem in Colombo und anderen wichtigen Zentren des Landes entwickelt. Neben den Reisenden aus Europa und der übrigen Welt, gab es auch die aus verschiedenen Gruppen bestehende Kundschaft vor Ort, in deren Auftrag weniger Architektur- und Landschaftsaufnahmen, dafür aber mehr Portraits angefertigt wurden. Andererseits beschäftigte das „Archaeological Survey Department“ bereits bei seiner Gründung im Jahre 1868 Fotografen und unterhielt eine eigene Fotoabteilung sowie ein Fotoarchiv, um das kulturelle und archäologische Erbe der Insel fotografisch zu dokumentieren. Dieses Archiv umfasst auch im Rahmen archäologischer Expeditionen entstandene Aufnahmen und dokumentiert die Entwicklung der archäologischen und bauhistorischen Forschung im Land. Betrachtet man die Veränderungen in der Fotografie in Asien vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, so würde ich sagen, der größte Unterschied zur europäischen Fotografie besteht darin, dass die erwähnten kolonialen Kontexte weggefallen sind und sich damit ein großer Wandel in der Art, wie man mit dem Medium Fotografie umgeht, vollzogen hat. Es gab jedoch, wie gesagt, schon sehr früh viele unterschiedliche und autonome Tendenzen. Dementsprechend wurde auch die Fotografie Europas und der übrigen Welt von Fotografen wie George Keyt aus Ceylon heraus beeinflusst. Man kann da also zwischen Asien, Europa und der übrigen Welt nicht wirklich trennen, bzw. wäre eine solche Trennung ein ganz und gar künstliches, vielleicht ein akademisches Konstrukt. Die Fotografie spielt auch heute noch eine bedeutende Rolle in der Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit, besonders in der Kunst. Einzelne Motive haben sich stark ins kollektive Bildgedächtnis eingeprägt, insbesondere wenn man an Sri Lanka und das damalige Ceylon denkt. Bilder von Architektur und Landschaft, aber eben auch von der alten Führungsschicht des Landes, versammelt um den „Governor of Ceylon“. Diese Fotos dokumentieren immer auch Machtmissbrauch und das Machtgefälle der Zeit. Fotoarchive zur asiatischen Kunst haben sich auch unter dem Einfluss der Reisefotografie und dem Massentourismus ab den 1950er bis 70er Jahren entwickelt. Neben einer Vielzahl privater Archive gelangten über akademische Nachlässe auch Bildarchive einzelner Forschungsprojekte in die verschiedenen Archive. Die Herausforderung besteht jedoch darin, mit diesem riesigen Materialbestand, vor allem wenn es sich um Diapositive handelt, umzugehen. Die Digitalisierung schreitet voran, jedoch sind viele Dias in Hinblick auf Konservierungsmöglichkeiten nicht besonders beständig. Kuratoren und Archivare stehen vor der Aufgabe, diese Archive zu erhalten und zu verwalten. Dies ist ein Problem, das sowohl die Kuratoren als auch alle, die sich mit der Fotografie dieser Zeit befassen, betrifft.

Y. K.: Welche Rolle spielt die Fotografie bei der Dokumentation und Analyse von Kunstwerken, die möglicherweise nicht mehr existieren oder schwer zugänglich sind?

O.K. : Viele der Länder, mit denen wir uns beschäftigen, haben in den letzten Jahrzehnten Krieg und Zerstörungen erlebt. Das bedeutet, dass die Archive, die wir verwalten oder mit denen wir zu tun haben, nun eine zusätzliche Bedeutung haben, da viele der dort fotografisch dokumentierten Bauwerke heute in der Form nicht mehr existieren. Diese Situation und Funktion von Fotografie kennen wir natürlich auch aus Europa, nicht nur in Bezug auf die beiden Weltkriege.

Y. K.: Inwiefern kann die Fotografie dazu beitragen, verschiedene Interpretationen von Kunstwerken und architektonischen Strukturen in islamischen und asiatischen Kontexten zu unterstützen oder zu widerlegen?

O.K. : Um bei dem Beispiel Sri Lanka zu bleiben, befinden sich viele historische Bauwerke und archäologische Stätten dort heute in einem rekonstruierten Zustand. Die Fotografie spielt daher eine entscheidende Rolle, weil sie den Zustand vor der Rekonstruktion zeigt. Dies ermöglicht beispielsweise einen anderen Blick auf die inzwischen in ihrem jetzigen Zustand berühmt gewordenen Stūpas und frühe buddhistische Klosteranlagen.

Y. K.: Können Sie auf innovative Forschungsprojekte oder Ansätze eingehen, bei denen Fotografie als zentrales Mittel zur Untersuchung von Kunst und Architektur in islamischen und asiatischen Kulturen verwendet wurde?

O.K. : Eine, wie ich finde, ebenso interessante wie innovative Methode wurde von meiner Kollegin Sandra Schlage während der Corona-Pandemie erstmals angewandt: die virtuelle Exkursion! Auf diese Weise wird es möglich, Bauwerke in weit entfernten Ländern digital zu erkunden. Durch Partnerschaften vor Ort können verschiedene Bauwerke beispielsweise gezielt hinsichtlich bestimmter ikonographischer Details untersucht werden. Diese Methode eignet sich insbesondere für Tempelarchitektur. Ich selbst war gerade auch an einem Projekt in Israel beteiligt, das von der Abteilung für Islamische Archäologie initiiert wurde. Dort kamen Drohnen zum Einsatz, um mittels digitaler Aufnahme dreidimensionale Modelle des archäologischen Geländes zu erstellen. Bei dieser innovativen Anwendung handelt es sich um eine Weiterentwicklung der früheren Photogrammetrie und kartographischer Aufnahme. Durch die Verwendung digitaler Aufnahmen stehen heute zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um eine Vielzahl von Daten zu verarbeiten, was in der Vergangenheit nicht möglich war.

Weiterführende Literatur:

Kessler 2018

Oliver Kessler, Der Kunsthistoriker Heinrich Lützeler (1902–1988): „Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.“ Die Gründung der Forschungsstelle für Orientalische Kunstgeschichte und „Geisteswissenschaften heute“, in: Harald Meyer/Christine Schirrmacher/Ulrich Vollmer (Hg.), Die Bonner Orient- und Asienwissenschaften: Eine Geschichte in 22 Porträts, Gossenberg 2018, S. 253–283

Können Bilder lügen?

Ein Gespräch mit Birgit Mersmann über die Irreführung durch Bilder

In einem Interview erklärt Birgit Mersmann, welchen dokumentarischen Wert Fotografie hat. Dabei werden vor allem die Grenzen der Fotografie deutlich.

Frau Prof. Mersmann ist Professorin für Zeitgenössische Kunst und Digitale Bildkulturen an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Geschichte und Theorie der Fotografie, insbesondere die dokumentarische Fotografie und die Frage nach der Authentizität fotografischer Bilder.

Hendrik Herweg: Welches der beiden Bilder entspricht nach Ihrem Verständnis stärker der Dokumentarfotografie und warum?

Birgit Mersmann: Das linke Bild entspricht eher der dokumentarischen Funktion der Fotografie im Sinne einer möglichst realitätsnahen Abbildung. Die Fotografie links hat stark informativen Charakter, sie rückt die Büste mit ihren charakteristischen Eigenschaften in den Vordergrund. Das heißt, ich kann erkennen, dass es sich um eine Büste handelt, die auf einem Sockel stand, ich kann ungefähr die Größe abschätzen, Materialität und plastische Wirkung wahrnehmen. Zudem wird die Fotografie um katalogisierende Textinformation zu Künstler, Werktitel, Material, also Carrara Marmor, Ort (Staatliche Museen zu Berlin) und eine mögliche Inventarnummer ergänzt; bei der rechten Fotografie gibt es nur sehr wenige Textinformationen, die eine klare Identifikation und Zuordnung ermöglichen würden. Als Name wird nur der Künstlername erwähnt, also Tamagnini, und ebenso findet sich unter der Fotografie nur eine Abkürzung für das Museum, wo sich die Büste vermutlich befindet, nämlich K.F.M. für Kaiser-Friedrich-Museum, wenn ich das so richtig identifiziert habe. Aus den genannten Gründen entspricht das linke Bild unmittelbarer einem fotodokumentarischen Verständnis von kunstwissenschaftlicher Katalogisierung.

H.H.: Was würden Sie sagen, was an beiden Beispielbildern zu sehen ist, was man in dieser Form in der heutigen dokumentarischen Fotografie nicht mehr so machen würde?

B. M.: Ich nehme an, dass man die Büste auf jeden Fall aus mehreren perspektivischen Ansichten aufnehmen und sicherlich auch mehr Kontextinformationen zum Aufstellungsort bieten würde.

H.H.: Wie beispielsweise hier dieser untere Bereich, den man beim rechten Exemplar sehr gut sehen kann, der aber beim linken gar nicht vorhanden ist.

B. M.: Richtig. Auf dem linken Bild ist die Porträtbüste direkt auf einer Fläche, vermutlich einem Tisch, positioniert, um sie als plastisches Objekt für die Katalogisierung fotografisch dokumentieren zu können. Die rechte Fotografie integriert den Marmorsockel, auf dem die Büste steht, und rückt damit die Frage nach dem ursprünglichen Aufstellungsort und dem Gesamtensemble ins Bild.

H.H.: Das linke Bild präsentiert sich als schlicht, nüchtern, auf das Objekt reduziert. Das rechte beinhaltet eine Überlegung: Wie hätte es sein können?

B. M.: Genau. Wie hat man sich den Auf- und Ausstellungskontext vorzustellen? Die rechte Fotografie macht einen Vorschlag hierzu, wenngleich einen künstlerisch frei interpretierten.

H.H.: Was vermuten Sie ist die größte Herausforderung für die dokumentarische Fotografie, die Perspektive oder die Zweidimensionalität?

B. M.: Da tue ich mich sehr schwer, mich zu entscheiden. Mit Blick auf die traditionelle Fotografie der Moderne würde ich sagen, dass die größere Herausforderung die Zweidimensionalität darstellt. Das Spannende aber ist, dass wir derzeit erleben, wie diese Zweidimensionalität durch neue digitale Fotoverfahren aufgebrochen wird. Ich denke etwa an die 3D-Fotogrammetrie, die es ermöglicht, ein Objekt messgenau zu dokumentieren, um es reproduzieren zu können. Dadurch entsteht eine neue Form dreidimensionaler Fotodokumentation. Ob man diese in herkömmlichem Sinne als dokumentarische Fotografie bezeichnen kann, wäre noch fraglich, aber es ist ein fototechnischer Einsatzbereich, der unglaublich zukunftsträchtig geworden ist und vor allem in der Kunst- und Denkmalpflege zur Anwendung gelangt.

H.H.: Wo beginnt in Ihren Augen die Verfälschung eines fotodokumentarischen Bildes?

B. M.: Meines Erachtens verfälscht jede Form der Inszenierung die Glaubwürdigkeit eines dokumentarischen Fotos. Wenn ich über das fotografische Bild im Fotojournalismus spreche, beginnt Bildmanipulation mit der Verschiebung von Pixeln, der Korrektur von Farbwerten und Ausschnitten. Deswegen haben fotojournalistische Redaktionen eigene Regeln für den Umgang mit fotografischen Bildern aufgestellt. Voraussetzung ist, dass Bilder verifiziert werden müssen, um als Dokument gelten zu können. Das bedeutet, dass in manchen Fällen auch Bildforensiker*innen einbezogen werden. Die Absicherung des Wahrheitsgehaltes einer Fotografie ist natürlich extrem wichtig geworden in diesen Zeiten, in denen mithilfe von KI-Anwendungen im Prinzip Wirklichkeit künstlich erzeugt werden kann.

H.H.: Sie meinen Wahrheit in jeglicher Perspektive und nicht, vereinfacht gesagt, das Herausschneiden von thematisch irrelevanten Elementen aus dem Bild?

B. M.: Das richtet sich danach, wie Bildbearbeitung und redaktionelle Eingriffe zu bewerten sind. Einer der ersten fotojournalistischen Fälle digitaler Bildmanipulation, der öffentlich debattiert wurde, war eine Aufnahme eines Kamelzugs vor den Pyramiden von Gizeh, die 1982 auf dem Cover von National Geographic veröffentlicht wurde. Durch die Umformatierung des Bildes, das ursprünglich im Horizontalformat aufgenommen wurde, für das Hochformat des Covers, veränderte sich die Komposition, so dass die beiden Pyramiden näher aneinanderrückten. Diese Bildbearbeitung wurde als bildmanipulativer Eingriff in ein digital erstelltes, dokumentarisches Bild gewertet und hatte Konsequenzen. Die Grenzen zwischen Bildbearbeitung und Bildmanipulation sind im Fotojournalismus oft fließend. Bildbearbeitung muss dort ein ganzes Bündel an Fragen mit einbeziehen: Verändert sich dadurch die Grundaussage des Bildes? Wird die wiedergegebene Realität verzerrt? Trägt der/die Fotograf*in oder die Redaktion zur Verfälschung bei? In vielen Fällen ist es interessanterweise ja der Bildzu- und Ausschnitt, der dokumentarische Bilder zu Ikonen der Geschichte werden lässt, wie es Migrant Mother von Dorothea Lange beispielhaft zeigt. Ästhetisch gestaltete Dokumentarfotografien verfügen einfach über ein höheres Potential, ins Bildgedächtnis einzugehen und als Geschichtszeugnisse wahrgenommen zu werden. Das Balancieren auf dem Grat zwischen dem Dokumentarischen und Ästhetischen, Fakt und Fiktion bleibt wohl die größte Herausforderung für die Fotografie, gerade im Zeitalter Künstlicher Intelligenz.

Weiterführende Literatur:

Mersmann 2021

Birgit Mersmann, Über die Grenzen des Bildes. Kulturelle Differenz und transkulturelle Dynamik im globalen Feld der Kunst, Bielefeld 2021

Fotografie und “kulturelles Gedächtnis”

Im Gespräch mit Johanna Gummlich über Fotoarchive & Digitalisierung werfen wir einen nostalgischen Blick in die Zukunft.

Früher klapperten die Kutschen durch die Bonner Gassen, wo heute E-Busse fahren. Fotografie kann einzelne Momente des urbanen Treibens einfrieren und sie für die Nachwelt sichtbar machen. Das handgroße Diapositiv aus Glas des Alten Rathauses ist nur ein Beispiel aus der Fotosammlung des kunsthistorischen Instituts der Universität Bonn.

Dr. Johanna Gummlich, die Leiterin im "Historischen Archiv mit Rheinischem Bildarchiv" (RBA) in Köln und ehemalige Studierende an der Universität Bonn, arbeitet regelmäßig mit Stadtfotografien. Zudem engagiert sie sich für die digitale Präsenz der Archivbestände

Alina Mack: Wenn Sie jemandem das Konzept des „kulturellen Gedächtnisses“ mithilfe von Fotografie erklären möchten und zufällig liegt auf ihrem Tisch das Positiv des Alten Rathauses: Wie würden Sie beginnen?

Dr. Johanna Gummlich: Es gibt ganz viele Dimensionen auf dem Bild. Zu Beginn würde ich die Person fragen, was ihr auf dem Bild vertraut erscheint. Möglicherweise würde Sie mir sagen, dass das Rathaus heute noch ganz ähnlich ausschaut und Hochzeiten dort stattfinden. Dann würde ich auf Details im Bild eingehen, wie Straßenschilder, Werbung, Gaslaternen. Beleuchtung ist ein wunderschönes Mittel, um Bilder zu datieren. Ähnlich gut funktioniert es mit frühen Automobilen. Der terminus post quem, also der frühste Datierungszeitpunkt einer Fotografie, kann anhand solcher technischen Mittel leicht ermittelt werden.

M.: Ich halte bis hier fest. Ein „kulturelles Gedächtnis“ ist vielschichtig und knüpft an persönliche Erfahrungen an.

J. G.: Genau, neben den Motiven können wir über die Fototechnik reden. Wie ist das Bild entstanden? Wir sehen einen Menschen im unteren Bildrand. Er ist unscharf. Heute sind wir es gewohnt, in wenigen Sekunden mit dem Smartphone zu fotografieren. Dieses Bild erforderte sicherlich mehr Aufwand. Die Langzeitbelichtung und die wie Geister wirkenden Personen auf Fotos sind ein großes Thema. Tagsüber unter freiem Himmel mit einer digitalen Kamera wäre solch eine Abbildung nur durch Unschärfefilter zu erreichen. Zum Entstehungszeitpunkt dieser Fotografie war die Belichtungszeit viel länger, sodass Bewegung häufig zu Unschärfe führte. Was mir noch auffällt, ist der erhöhte Standort. Das Foto kann aus einem schräggegenüber liegendem Gebäude gemacht worden sein.

A. M.: Eine Perspektive, die wir als Passant*innen in der Regel nicht einnehmen. Wir blicken normalerweise von unten auf das Rathaus.

J. G.: Davon abgeleitet fragt man sich: Für wen wurde denn dieses Bild hergestellt? In diesem Fall wahrscheinlich für das Bildungsbürgertum, die es zur universitären Lehre nutzte. Für Vorträge wurden diese Diapositive hergestellt. Ich könnte weiter fragen: Wie wurde eigentlich unterrichtet?

„Es ist häufig ein Arbeiten mit Indizien.“

A. M.: Fotos bieten viele Informationen und ebenso viele Fragen. In der Provenienzforschung sind Wissenslücken heikel. Urheber*in unbekannt, Datierung nicht vermerkt. Wie gehen Sie mit solchen Lücken um und ab wann sind sie kritisch?

J. G.: Dass wir Urheber*in nicht kennen, ist für viele Jahrzehnte der Standardfall. Das Bewusstsein für die Urheberschaft bei Fotograf*innen ist etwas sehr junges. Die Fotos im Rheinischen Bildarchiv (RBA) stellten unter anderem angestellte Fotograf*innen her. Wir haben dazu Listen, aber wir können nicht zurückverfolgen, welches Foto von wem gemacht wurde. Auch die Datierungen wurden nicht immer festgehalten. Wir ermitteln relative Datierungen durch Findmittel. Dabei helfen uns Inventarbücher. Es ist häufig ein Arbeiten mit Indizien.

A. M.: Zuletzt wurde in der Ausstellung „Fotografen sehen Köln. Glasnegative 1875–1960 aus dem Rheinischen Bildarchiv Köln“ urbane Fotos präsentiert. Weltkriege hinterließen ihre Spuren im Kölner Stadtbild. Fotos von Zerstörung, die genauer datiert werden können. Wie konnte die Fotografie den Städteaufbau unterstützen?

J. G.: Der Wiederaufbau der romanischen Kirchen in Köln erfolgte unter anderem mithilfe von Fotos aus dem RBA. Ein Beispiel ist die Stiftskirche St. Maria im Kapitol. Die Fotos zeigen, wieso die ursprüngliche Decke nicht mehr wiederhergestellt werden konnte. Heute hat die Kirche eine Holzkassettendecke. Die meisten Fotos dieser Kirche sind schwarz-weiß. Diese wurden in der kunsthistorischen Dokumentationsfotografie lange Zeit als die wissenschaftlich korrektere Abbildung angesehen. Aus medienwissenschaftlicher Sicht sehr interessant zu analysieren, da die Fotos uns keine Informationen über die Farbe eines Gebäudes liefern. Farbinformationen mussten die Zuständigen mit anderen Dokumenten, Gemälden und Stichen, herausfinden.

A. M.: Wieso wurden Farbfotos als weniger authentisch wahrgenommen?

J. G.: Das hat einen technischen Hintergrund. Die Farbigkeit in den analogen Fotos hing sehr stark von der Entwicklung ab. Wenn Abzüge nicht lange genug gewässert wurden und sie in kein Stoppbad kamen, entwickeln sie sich bis heute weiter. Auch im RBA können wir solche Veränderungsprozesse nur bremsen, aber nie ganz aufhalten. Dafür nutzen wir die Tiefkühlung. Bevor ein Farbfoto in unser Minus-18-Grad-Tiefkühlmagazin kommt, digitalisieren wir es. Dadurch ist das Digitale leicht verfügbar, während das analoge Urbild einer Nutzung zugunsten seiner möglichst unverfälschten Erhaltung weitgehend entzogen wird.

„Dabei ist Vernetzen sehr wichtig.“

A. M.: Das klingt nach einem riesigen Aufwand. Die Menge der Fotos wird heute nicht kleiner. Wie entscheiden Sie welches Foto als kulturelles Gut bewahrt wird?

J. G.: Es sind Einzelfallentscheidungen, bei denen wir uns an Richtlinien halten. Jedes Archiv hat seinen Kontext. Das RBA wurde 1926 mit einem klaren Auftrag gegründet. Nämlich als Serviceeinrichtung für Kölner Museen. Wir bewahren, was wichtig für Köln ist: Bestände von Kölner Fotograf*innen, Fotos aus den Museen und Architekturabbildungen. Ein Beispiel: Wir erhielten eine Kiste mit Fotos des Duisburger Hafens. Kein Mensch würde ein solches Bild in Köln vermuten. Also habe ich die Kolleg*innen in Duisburg gefragt: „Habt ihr Interesse?“. Wir haben weder die wissenschaftliche Kompetenz, um die Kontexte zu analysieren, noch erwartet ein*e Nutzer*in solche Bilder bei uns. Also weg damit! Nicht in den Müll, sondern in den richtigen Kontext. Wir haben erst unseren Auftrag erfüllt, wenn ein Foto für Bürger*innen auffindbar wird. Dabei ist Vernetzen sehr wichtig. Wir arbeiten unter anderem mit dem Netzwerk Fotoarchive und Arbeitsgemeinschaft der Kunsthistorischen Bildarchive und Fototheken zusammen. Darüber hinaus liefern wir an die Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana.

A. M.: Wie schaut es im RBA mit Bildern von einer künstlichen Intelligenz (KI) aus?

J. G.: Davon haben wir, soweit ich weiß, noch keine. Sie sind jung und noch nicht im Zustand, um in Archive zu kommen. Solche Bilder sind zurzeit eher bei Bildagenturen und Vermarktungsplattformen zu finden. Wir sind ein produzierendes Archiv mit Fotograf*innen ohne KI-Zwischenschritte. Künstliche Intelligenz kann einem sicherlich in absehbarer Zeit bei einer Massendigitalisierung Routinen abnehmen. Das Erzeugen der Bilder durch KI fällt jedoch nicht in unseren Dienstauftrag. Wir haben den Anspruch, authentische Bildinformationen zu liefern. KI nützlich zu machen, finde ich hoch spannend. Im Rheinischen Bildarchiv sind jetzt rund 5,6 Millionen Fotos. Wir brauchen im Durchschnitt 15 Minuten pro Bildbeschreibung. In dieser kurzen Zeit können nur wenige seiner vielfältigen Kontexte beschrieben werden. Von solchen Informationen hängt aber ab, dass ein Bild wieder auffindbar ist. Angenommen, ich würde ein KI-Programm nutzen können, das mir bestätigt: „Das ist wirklich die Kirche XY und hier sind 15 weitere Ansichten davon“. Dazu könnte es eine 3-D-Ansicht erzeugen. Das wäre perfekt! Aber der Rechenaufwand und die datenschutzrechtlichen Hürden sind dafür noch erheblich.

„Somit sind alle Gedächtniseinrichtungen Infogeber gegen Fake News.“

A. M.: Solange die Wunsch-KI noch nicht mitarbeitet, sind Menschen mit vielen Bildern beschäftigt. Wenn räumliche und personelle Kapazitäten ausgeschöpft sind, heißt es „Aufnahmestopp!“? Wie stellen sie sich die Zukunft der Bildarchive vor?

J. G.: Wir sind jetzt das Historische Archiv mit Rheinischem Bildarchiv im Neubau. Das Gebäude ist auf Zuwachs ausgerichtet. Das heißt, wir haben viele Regalkilometer Platz und noch freie Lagerkapazität für analoge Bilder. Aufgrund des Generationenwechsels vom Analogen zum Digitalen sehen wir uns weiterhin in der Verpflichtung, Bilder zu übernehmen. Um dem Digitalen genug Speicher zu bieten, sind wir an einem Pilotprojekt der Stadt Köln beteiligt. Ein Digital Asset Management, also eine digitale Verwaltung von unter anderem Bilddateien und ein digitales Magazin für die gesamte Stadtverwaltung mit abgeklärten Bildrechten, mit genauen Nutzungsbedingungen und Kanälen zur Bildbereitstellung. Es wird meines Erachtens keinen Aufnahmestopp geben, sondern nur einen Wechsel von analogen zu digitalen Bildern, die genauso archiviert werden müssen, nur eben nicht mehr in Magazinen und Regalen, sondern auf digitalen Speichermedien. Ich sehe die Zukunft der Bildarchive genau darin, authentische Informationen zu liefern. Anhand dieser authentischen Bildinformationen können Kriterien zur Beurteilung von KI-Bildern ermittelt werden. Das Identifizieren authentischer Information wird in der Zukunft zu den wichtigsten Herausforderungen von Gedächtniseinrichtungen gehören.

A. M.: Welche Hürden der Digitalisierung kennen Sie aus ihrer Praxis?

J. G.: Wir können schnell und viel digitalisieren. Aber Digitalisierung ergibt jedoch nur dann Sinn, wenn wir die Bilder auch konkret beschreiben können. Das heißt also die Massen an Bildern, die wir nicht in ihrer Informationsqualität beurteilen können, werden zum Problem. An diesem Punkte könnte uns möglicherweise eine KI helfen. Die Flut der Bilder nimmt zu und zugleich müssen wir den Datenschutz angemessen berücksichtigen. Als Bildanbieter der öffentlichen Hand sind wir an rechtliche Vorgaben gebunden. An dieser Stelle muss die Balance zwischen den Rechten des Einzelnen und dem enormen Informationsbedarf gehalten werden. Wir müssen Wege finden, respektvoll Massen an Informationen zu sammeln. Diese verantwortungs- und respektvolle Aufgabe bewegt sich in einem ganz erheblichen Spannungsfeld.

A. M.: Wenn Sie sich ein Werkzeug, Programm oder sonstiges Hilfsmittel unabhängig von einer KI für ihre Arbeit mit Fotosammlungen wünschen könnten. Was würde ihren Alltag zukünftig erleichtern?

J. G.: Massenweise Wissenschaftler*innen, die Lust haben auf die Fotobestände, die sie durchforsten und kritisch untersuchen. Ich denke, das ist das Wichtigste! Das Medium Fotografie ist längst nicht ausreichend erforscht. Bevor wir einer KI etwas beibringen können, müssen wir es selbst einmal ermitteln.

A. M.: Das sind schöne Worte zum Abschluss an die Studierenden und Universitätsbeschäftigten. Vielen Dank Dr. Johanna Gummlich vom Rheinischen Bildarchiv.

Weitere Informationen:

Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin

Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Rheinisches Bildarchiv

Eifelwall 5

50674 Köln

Internet: http://www.rheinisches-bildarchiv.de Bilddatenbank: www.kulturelles-erbe-koeln.de

„Gottesdienst“ mit Dias

Ein Gespräch mit Joseph Imorde über die Beudetung von Reproduktionen für das Fach Kunstgeschichte

Nach einigem Stöbern ist es soweit, ich blicke auf den Michelangelo in meiner Handfläche. Es ist die Manchester Madonna oder eigentlich ein Diapositiv, auf dem das Bild zu sehen ist. Michelangelo hat es nie fertiggestellt, Wölfflin hat es nicht in Person gesehen, sondern nur in Reproduktionen wie dieser, die durch die Fotografie ermöglicht wurden. Wie sehr die fotografische Reproduktion von Kunstwerken die kunsthistorische Forschung verändert hat, darum geht es in diesem Interview mit Joseph Imorde.

Der Kunsthistoriker und Verleger Professor Dr. Joseph Imorde studierte Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum und der Freien Universität Berlin, wo er 1997 promovierte. 2008 erhielt er die venia legendi an der Technischen Universität Dresden für seine Habilitationsschrift Michelangelo Deutsch!. Von 2008 bis 2021 war er Professor für Neuere und Neueste Kunstgeschichte an der Universität Siegen. 2021 folgte er dem Ruf an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Patrick Marenda: Inwiefern verändert das Format der Diapositive unsere Wahrnehmung der Manchester Madonna von Michelangelo?

Joseph Imorde: Das Diapositiv ist als didaktisches Instrument eingeführt worden und darin ein Fortschritt gegenüber den heterogenen Drucken und Fotografien wie sie etwa noch Jacob Burckhardt benutzte. Mit der Projektion änderte sich einiges. Das Bild konnte nun größer präsentiert werden, wobei es nicht mehr individuell, sondern kollektiv, also vom ganzen Auditorium betrachtet wurde. Dadurch änderte sich auch die Rolle des Kunsthistorikers, der nun – in einem dunklen Raum – mit beschwörender Rhetorik die Vorlesung zum „Gottesdienst“ umgestalten konnte, wie es etwa aus Veranstaltungen Heinrich Wölfflins überliefert wurde.

Durch die Projektion wurden die Bilder ja nicht nur dekontextualisiert, sondern auch deskaliert. Es kam in meiner Studienzeit in Bochum zu geradezu absurden Größenveränderungen, wenn in einem der größten Hörsaal kleinste Details aus van Eyck Gemälden gezeigt wurden. Diese Zelebration des Details hat neue methodische Ansätze befördert; die Dia- bzw. Doppelprojektion bestimmte kunsthistorische Heuristiken, die damals gerade nicht die Materialität des Objekts oder den Kontext seiner Entstehung in den Blick nahmen.

P. M.: Und inwiefern wirkt sich der allgemeine Umgang mit mechanisch produzierten Reproduktionen speziell auf die kunsthistorische Forschung aus?

J. I.: Mit dem Schritt von der Doppelprojektion hin zur Power-Point-Präsentationen ergab sich die Möglichkeit, die gezeigten Bilder mit Informationen anzureichern, sie mit Bei- und Unterschriften zu versehen. Während eine Vorlesung in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts noch zu großen Teilen daraus bestand, die Namen der Künstler, die Bildtitel, Aufbewahrungsorte, Maße und Techniken zu vermitteln, werden diese Informationen nun in die Präsentationen selbst eingebaut. Nach meiner Erfahrung hat dadurch die Intensität der Bildbetrachtung und Bildbeschreibung nachgelassen, dafür gibt es keine Verschreiber mehr bei der Niederschrift der Künstlernamen. Allerdings stand man in den 80er und 90er Jahren immer noch vor der Schwierigkeit, Dias in guter Qualität aufzutreiben. Ich erinnere schlechte Reproduktionen in schwarz-weiß oder auch Dias von abgründiger Farbqualität, die man offenbar aus irgendwelchen vergilbten Büchern abfotografiert hatte. Das änderte sich erst gegen Ende der 1990er, als der Verlag Benedikt TASCHEN, Bücher mit sehr hoher Druckqualität herausbrachte, die daraufhin von den kunsthistorischen Diatheken geradezu flächendeckend reproduziert wurden. Heute halten die Museen hochauflösende Dateien der Sammelobjekte zum Download vor – ein Umstand, der zumindest meiner Lehre zu Gute kommt. Das Reproduktionsgewerbe um und nach 1900 erlaubte es Kunsthistoriker_innen, sich vermehrt der „Photographienarbeit“ zuzuwenden, also zuhause und am eigenen Schreibtisch die Dinge miteinander ins Verhältnis zu setzen. Mit den vielen fotografischen Reproduktionen ergaben sich neue Anschauungsweisen. Die massenhafte Dekontextualisierung und Harmonisierung der Kunstwerke führte zu einer Vergleichbarkeit des vorher nie Verglichenen und förderte dadurch re-informierende Erzählungen. Neben den vielen neuen Ansätzen innerhalb der universitären Kunstgeschichte eröffnete die fotografische Reproduktion aber auch kunstdidaktische Möglichkeiten. Nach 1900 wurde Kunstgeschichte gleichsam zur Mode und von den Reproduktions- und Verlagsanstalten in allen möglichen Formen vertrieben. Kunsthistorische Einführungsbände, Künstlermonographien oder Mappen waren ebenso populär wie Einzelbilder in den verschiedensten Formaten. Darüber hinaus fand das kunsthistorische Bild nun vermehrt auch als Lehrmittel Verwendung. Dürers Selbstporträt war nicht nur im Lesebuch zu finden, sondern zog als Wandschmuck auch in Haus und Schule ein.

P. M.: Gibt es dabei Ähnlichkeiten zu der Wahrnehmung von Kitsch? Wie wird damit in der kunsthistorischen Forschung umgegangen?

J. I.: Der Begriff Kitsch funktioniert immer nur als Fremdzuschreibung. Man findet ein Objekt „minderwertig“, das nicht durch einen selbst, sondern durch andere mit Empfindung oder Erinnerung aufgeladen wurde. „Kitsch“ kann also sehr unterschiedliche Bedeutungsdimensionen entwickeln: Die Puppe des geliebten Kindes wird trotz seiner billigen Machart und „cuten“ Erscheinungsweise hochgeschätzt und gleichsam durch ein zugeneigtes Erinnern im Leben gehalten, da an ihm persönliche Geschichte erzählbar wird.

P. M.: In unserer aktuellen Zeit, wo wir so viel durch Bildschirme vermittelt erleben, welche Rolle haben da originale Kunstwerke? Und ältere Reproduktionen?

J. I.: In der Kulturgeschichte visueller Vermittlung war die Fotografie ohne Zweifel ein entscheidender Schritt. Sie hat die Kunstgeschichte wie kein anderes Medium formiert. Mittlerweile kann eigentlich jeder reproduzierte Kunstwerke konsumieren. Durch die digitalen Angebote ist es einem mittlerweile möglich geworden, sich selbst online umzutun und Bilder in höchster Qualität herunterzuladen. Beispiele liefern mittlerweile alle großen Museen der Welt, hervorzuheben wäre hier zum Beispiel das Rijksmuseum, das Metropolitan oder das Getty. Ein positiver Aspekt der Digitalisierung der Bestände ist, dass nun Künstler und Werke sichtbar werden, die vorher nicht unbedingt zum „Kernkanon“ gehörten. Das Museum hat sich auch durch seine digitale Zugänglichkeit weiterentwickelt: Natürlich besucht man noch die „Institution“, um berühmte Originale zu betrachten, aber immer häufiger ist man dort auch auf der Suche nach bisher ungesehenen Sammelbeständen. Mir ist es immer eine besondere Freude, kleinere, mir bisher unbekannte Museen zu besuchen, um dort auf neue Namen, neue Werke, neue Erlebnisse zu stoßen.

P. M.: Wie gehen Sie mit Fragen der Reproduktion von Kunstwerken innerhalb Ihres Kunstbuchverlags um? Hatten Fragen der Reproduktion einen Einfluss auf Sie bei der Gründung ihres Verlages?

J. I.: In den 1990er Jahren war ich bei der Architekturzeitschrift Daidalos angestellt. Ein Glücksfall: Dort lernte ich nicht nur das Redigieren, sondern kam auch mit dem Publizieren in Berührung. Die Zeitschrift zeichnete sich besonders durch ihre Abbildungsfülle und -qualität aus und galt als exklusiv und teuer. Meinen Verlag gründete ich, weil ich meine Dissertation nicht in einem Duodez-Unternehmen unterbringen wollte – das Leben erschien mir damals zu kurz, um bei Peter Lang zu veröffentlichen. Die Edition hatte in diesem Sinne eine „institutionenkritische“ Ausrichtung und legte gerade deshalb auf Form und Abbildungsqualität größten Wert. Alle Beteiligten (Autoren, Drucker, Grafiker) mussten (und müssen) mit dem Produkt glücklich werden – Subversion durch Qualität war damals unser Motto und ist es noch.

Weiterführende Literatur:

Imorde / Zeising 2022

Joseph Imorde / Andreas Zeising (Hg.), In Farbe. Reproduktion von Kunst im 19. und 20. Jahrhundert, Ilmtal-Weinstraße 2022Imorde 2022

Joseph Imorde, Sehen lernen: Kunstgeschichte in der Schule, in: Hubert Locher / Maria Männig (Hg.), Lehrmedien der Kunstgeschichte, Berlin 2022, S. 238–247Imorde 2020

Joseph Imorde, Kunstgeschichte nach Reproduktionen. Zu Heinrich Wölfflins formanalytischen Anfängen, in: Oskar Bätschmann / Tristan Weddigen (Hg.), Heinrich Wölfflins Gesammelte Werke, Band 4: Die Jugendwerke Michelangelos, Basel 2020, S. 7–38Imorde / Zeising 2016

Joseph Imorde / Andreas Zeising (Hg.), Billige Bilder: populäre Kunstgeschichte in Monografien und Mappenwerken seit 1900 am Beispiel Albrecht Dürer, Siegen 2016Imorde 2013

Joseph Imorde, Bildung durch Reproduktion – Wissenschaft als Re-Informierung. Zur Popularisierung kunsthistorischen Wissens um 1900, in: Claudia Hattendorf / Ludwig Tavernier / Barbara Welzel (Hg.), Kunstgeschichte und Bildung, Norderstedt 2013, S. 25–35

Still halten, bitte!

Ein Gespräch mit Megan Luke über Skulptur und Fotografie, den "richtigen" Blickwinkel sowie Möglichkeiten der neuen Medien

Wir erleben eine Liebesgeschichte, die beinahe 200 Jahre anhält und noch lange nicht ihre Spannung verloren hat. Von den ersten Gehversuchen in der Dokumentation und Reproduktion von Plastiken, bis hin zur Inszenierung und Schöpfung neuer Motive erlebte die Skulpturenfotografie in den vergangenen zwei Jahrhunderten eine bemerkenswerte Evolution. Der Fortschritt der Technologie und die stetige Suche nach neuen Sujets halten die Beziehung lebendig und führen uns auch künftig in neue aufregende Gefilde.

Der trockene Geruch von altem Papier strömt einem in die Nase, wenn man die alte Bibliothek des KHI im Bonner Schloss betritt. Hier findet man einen zurückgelassenen Schatz, der vom Lehrmittel zum Forschungsobjekt wurde: Die Fotosammlung des KHI. Öffnet man vorsichtig eine der schweren Metallschubladen, erblickt man teilweise verbogene und vergilbte Kartons, auf denen Schwarzweißfotografien nach verschiedensten Kunstgegenständen – darunter oftmals Skulpturen – montiert wurden. Was bei dem Durchstöbern auffällt, ist die Tatsache, dass von den meisten Werken nur eine einzige Fotografie existiert. Als Kind des digitalen Zeitalters mit unbegrenztem Zugriff auf Datenbanken und somit hunderten von Aufnahmen einzelner Objekte, aus allen nur erdenklichen Perspektiven, sucht einen sogleich das Gefühl der Unzufriedenheit heim. Wie war es den Studierenden möglich, mit nur einem einzigen Bild ordentlich zu arbeiten? Reicht eine einzige Reproduktion aus, um einen brauchbaren Eindruck von einem allansichtigen Werk zu bekommen? Gibt es einen „richtigen“ Weg, Skulpturen zu fotografieren? Diese und weitere Fragen sind Thema des folgenden Interviews mit Megan Luke von der Universität Tübingen, die uns nun einen kurzen Einblick in die Welt der Skulpturenfotografie gibt. Die Forschungsschwerpunkte von Frau Prof. Dr. Megan Luke liegen unter anderem auf der Geschichte der Fotografie und Faksimilereproduktion sowie der Historiografie der Kunst- und Bildwissenschaft.

Raina Raffetseder: Als exemplarische Fotografie der Sammlung des KHI habe ich eine Aufnahme von Louis-Ernest Barrias‘ „La Nature se devoilant á la Science“ aus dem Jahr 1899 ausgewählt. Was ist Ihr erster Eindruck von diesem Bild?

Megan Luke: Interessant. Das Foto zeigt diese ziemlich berühmte Skulptur von Barrias, die auf einem sehr seltsamen Podest steht. Es sieht nicht zufällig aus. Es gibt diesen Hintergrund aus Textil, bei dem man auf der rechten Seite ein wenig durch schaut. Man kann das Depot, oder das Zimmer durch den Spalt dieses Vorhanges sehen. Es ist aus einem schrägen Blickwinkel, nicht direkt frontal aufgenommen. Der Fokus liegt auf der Eröffnung des Kleides. Die Bildebene ist nicht am Podest orientiert, sondern am Körper selbst. Der Schatten oben Links scheint ein Artefakt der Entwicklung zu sein. Es sieht aus wie ein chemikalisches Merkmal. Der Abzug ist nicht von hoher Qualität, kein Kunstobjekt, sondern ein Dokument. Also nur für die Lehre bestimmt. Solche „Fehler“ sind sehr interessante Zeichen des Entwicklungsprozesses. Es gibt eine gewisse Spannung zwischen der Wahrhaftigkeit oder der Rhetorik der Wahrhaftigkeit und Bestimmtheit der Fotografie als Darstellungsmittel. Dieser chemikalische „Fehler“ oder auch die kleinen „Flecken“ überall im Hintergrund geben eine gewisse Unschärfe, die äußerst interessant, geradezu mysteriös und ein wenig verwirrend wirkt. Ein wenig als befände sie sich unter Wasser, eine Art Wassergöttin.

R. R.: Heinrich Wölfflin gab mit seinem Aufsatz „Wie man Skulpturen aufnehmen soll.“ konkrete Anweisungen für die Skulptur-Fotografie. Er schreibt, dass man bei Fotografien von Skulpturen fast immer den fatalen Fehler begeht, von der „Frontsicht“ auszuweichen und den Standpunkt etwas seitlich zu wählen. Was denken Sie, würde Wölfflin zu dieser Aufnahme sagen?

M. L.: Da stellt sich die Frage: Was ist Frontal? Die Frontalansicht in diesem Fall ist, meiner Meinung nach, die Öffnung des Kleides. La nature se devoilant – diese Enthüllung ist das eigentliche Motiv. Wir sehen ganz klar, dass der Torso die Frontalansicht ist und auch dargestellt wird. Wir sehen ihr Gesicht nicht gänzlich, da es sich in eine andere Richtung als ihre Hüfte dreht, aber die Brust ist klar dargestellt. Mit dem dunklen Vorhang im Hintergrund wird die Plastik, trotz der Flecken, als Relief dargestellt. Es gibt eine klare Silhouette, keinen zerstreuenden Hintergrund, keine anderen Objekte. Ich finde, dass Wölfflin nicht so heftig gegen das Bild schimpfen würde. Ich habe diese Plastik niemals vor Ort gesehen, deshalb ist es schwierig anhand der Fotografie festzustellen ob der Eindruck trügt. Wölfflin hat immer gesagt, dass man die Darstellung immer mit der Plastik selbst vergleichen muss. Es ist kein Ersatz für die tatsächliche Wahrnehmung der Plastik.

R. R.: Sie haben sich eingehend mit dem Werk des Fotografen Albert Renger-Patzsch beschäftigt. Wie denken Sie, hätte er diese Skulptur aufgenommen?

M. L.: (Sie lacht) Renger-Patzsch hat selbst darüber geschrieben, wie man eine Plastik fotografieren soll. Er schreibt, dass die dunkelste Stelle/der dunkelste Teil und die hellste Stelle/der hellste Teil in der Plastik selbst sein sollen. Der Hintergrund sollte in einem Mittelspektrum sitzen. Das gesamte Spektrum der Tonwerte sollte in der Plastik selbst dargestellt werden. Er spielte gerne mit der Differenz zwischen Vorder- und Hintergrund. Seine Bilder sind sehr flach, es gibt einen engen Bildraum und einer engen Distanz zwischen Bildebene und Bildhintergrund. Ein Merkmal seiner fotografischen Ästhetik ist das Passepartout, der Teil des Ganzen. Er zeigt uns ganz selten das gesamte Objekt. Er ist ein Meister der Detailaufnahme, allerdings merken wir oft nicht, dass es ein Detail ist. Wir sehen das Detail als das Ganze und das ist ein Teil seiner Magie. Wie er diese Plastik aufnehmen würde ist schwer zu sagen. Vielleicht würde er sich auf den Arm, Gesicht und Brustbereich konzentrieren, die Materialien. Er ist meisterhaft in der Darstellung des Materials. Man sieht die Texturen sehr scharf. Die Schärfe seiner Bilder ist atemberaubend. So realistisch, dass es fast unheimlich ist. Seine fotografische Ästhetik erscheint immer als die Abstraktion der Wahrheit. So klar, so scharf, keine Reproduktion unserer Wahrnehmung, eher ein unmenschlicher Blick auf die Welt.

R. R.: Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die gewünschte Betrachterperspektive des Künstlers in der Fotografie eines Objektes?

M. L.: Mit der Erfindung der Fotografie waren Bildhauer*innen viel mit der Fotografie der eigenen Werke beschäftigt. Manche mehr als andere. Rodin z.B. ließ viele verschiedene Fotografien anfertigen um sein eigenes Werk „richtig“ darzustellen. Loiseau-Rousseau, ein moderner Bildhauer, der in Paris im 19. und frühen 20. Jahrhundert gearbeitet hat, fotografierte seine Arbeit, auf eine ganz eigenartige Art, sogar selbst. Es ist immer interessant, wenn ein Bildhauer sein eigenes Werk interpretiert. Es gibt natürlich einen gewünschten Blickpunkt, oder eine gewünschte Wahrnehmung des Werkes, aber natürlich existiert die Bildhauerei im Raum. Es gibt eine gewisse Zufälligkeit, wenn wir uns um die Statue herum bewegen und die „Normalansicht“ des Werkes geht in unserem Blick immer ein und aus. Sogar Wölfflin schrieb, dass es ein Vergnügen ist aus der Normalansicht auszutreten.

R. R.: Kommen wir von der Fotografie um 1900 in unsere Gegenwart: Welchen Einfluss hat die Demokratisierung der Fotografie, mit Blick auf die leichte Zugänglichkeit zu guten Kameras und Smartphones, auf die Welt der Skulptur-Fotografie?

M. L.: Das ist eine super-interessante Frage. Es gibt so viele verschiedene Eingangspunkte. Ich würde gerne auf die verschiedenen VR-Apps eingehen, also Virtual_Reality Apps, mit denen man selbst Reproduktionen von Kunstwerken in seinem eigenen Zuhause installieren kann. Die Smartphones ermöglichen es uns nicht nur die Objekte darzustellen, sondern sie auch zu inszenieren. Wir alle können Kuratoren unserer eigenen Ausstellung sein. Das Problem Wölfflins, einen dreidimensionalen Raum auf einer zweidimensionalen Ebene darzustellen wird mit der modernen Technik auf eine neue Ebene gestellt. Das Smartphone kann als 3D-Scanner benutzt werden um ein Objekt aufzunehmen und es im virtuellen Raum zu rotieren und von allen Seiten anzuschauen. Wir haben eine neue Schätzung für die haptischen Eigenschaften der Plastik.

R. R.: Vielen Dank, Frau Dr. Luke!

Weiterführende Literatur:

Luke 2023

Megan Luke, The Ghost and the Rock: Albert Renger-Patzsch and the Shape of Time, in: Art History 46, 1, 2023, S. 124–53

Luke 2018

Megan Luke, Modern Sculpture, A Photobook, in: Hana Buddeus (Hg.), Instant Presence: Representing Art in Photography, Prag 2018, S. 198–216Hamill / Luke 2017

Sarah Hamill / Megan Luke (Hg.), Photography and Sculpture: The Art Object in Reproduction, Los Angeles 2017

Luke 2017

Megan Luke, Artificial Blindness: Objecthood and the Photography of Sculpture, in: Photography and Sculpture: The Art Object in Reproduction, Los Angeles 2017, S. 138–52

Luke 2010Megan Luke, The Photographic Reproduction of Space: Wölfflin, Kracauer, Panofsky, in: RES. Anthropology and Aesthetics 57/58, 2010, S. 339–43

Unsichtbaren kulturelle Verbindungen

Ein Gespräch mit Julia Binter über das Fehlende in der Fotosammlung des Kunsthistorischen Instituts Bonn

Im Interview erklärt Jun.-Prof. Dr. Julia Binter, Argelander-Professorin für Kritische Museums- und Heritage Studien, die Enge des eurozentrischen Kanons in der Kunstgeschichte und weist auf die Bedeutung des oft übersehenen interkulturellen Austausch hin, der die Kunst Europas prägte.

Dariia Levchenko: Die Sammlung des Kunsthistorischen Instituts Bonn (KHI Bonn) ist geografisch ziemlich begrenzt. Sie beherbergt vorwiegend Fotos zu Zentraleuropa. Daher beschloss ich, über das zu sprechen, was in der Sammlung fehlt. Ich glaube, dass das Fehlen von etwas genauso aussagekräftig sein kann wie das Vorhandensein. Als exemplarisches Beispiel habe ich eine leere Pappe ausgewählt, die als Symbol für alles das steht, was nicht in der Sammlung vorhanden ist. Warum wurden etwa Fotografien nach Werken aus Ländern Osteuropas in Bonn nicht gesammelt?

Julia Binter: Das ist eine sehr provokative Frage. Um zu wissen, was fehlt und warum es fehlt, muss man immer auch verstehen, warum etwas gesammelt wurde, also die Logik einer Sammlung kennen. Ich frage mich daher: Was sind die Inhalte der Fotografien? Welche Epochen bilden sie ab?

D. L.: Der Inhalt ist auch sehr begrenzt; es gibt Fotografien zu Werken der Malerei, Architektur, Skulptur sowie (in kleiner Zahl) der Grafik. Die zeitlichen Grenzen sind sehr weit, von antiker Kunst bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

J. B.: Dann würde mich zum Beispiel interessieren, warum man aufgehört hat, durch das Medium Fotografie das internationale Kunstschaffen, Architektur und Design zu dokumentieren und für Studierende und Forscher*innen der Uni Bonn fassbar zu machen. Das wäre eine dieser Fragen nach der Logik der Sammlung, die ich selbst nicht kenne. Gibt es denn Architektur, Design, Kunstwerke aus anderen Regionen der Welt, die als Teil eines europäischen Kulturerbes über Fotografien abgebildet werden? Unklar ist, ob man diese Unterscheidung zwischen Europa und dem Rest der Welt immer so ganz klar treffen kann. Vielleicht könnte man in der Sammlung dennoch Spuren finden, von jenem, das als „fremd“ oder als „nicht europäisch“ konstruiert wurde, teilweise immer noch wird. Warum gibt es abgesehen von Osteuropa denn keine Kunst aus Afrika, aus Asien, aus den Amerikas, aus dem Pazifischen Raum?

D. L.: Was sagt dieses Fehlende über die eurozentristische Kanonbildung in der Kunstgeschichte aus?